スフェリコンという造形の魅力

スフェリコンという立体があります。

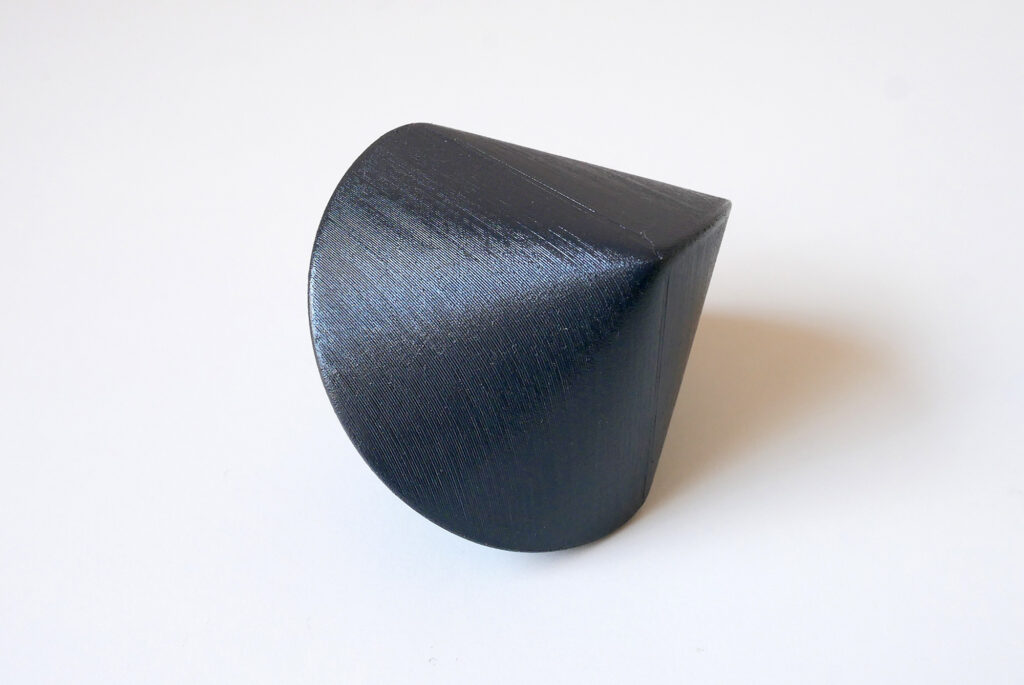

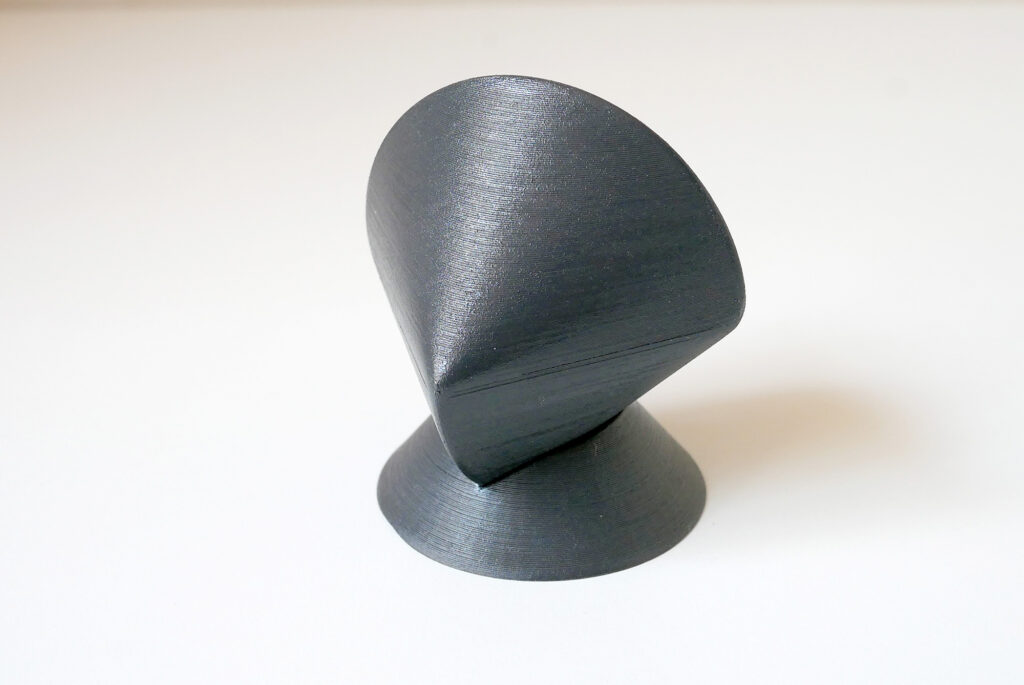

初めて見たとき、まず形の不思議さに目が留まりました。数学的な美しさと、彫刻のような存在感。

そして転がる様子を動画で見た際には、思いがけない動き方と滑らかさに、目が離せませんでした。

このスフェリコンは、1969年にイギリスの大工、コリン・ロバーツによって発明されたものです。

見た目はシンプルでも、実は奥深い数学的構造が隠れていて、長年にわたって多くの人を惹きつけています。

その後、自分で3Dプリントで出力して、実際に転がしてみました。

スフェリコンは、まっすぐには転がりません。曲がりくねった軌道を描いて、予想のつかない動きをします。ころころと向きを変えながら、ジグザグに進んでいきます。その様子がなんだか生き物みたいで、ずっと見ていたくなります。

光の当たり方によって、表面の表情も少しずつ変わって見えます。

机の端にそっと置いてあるだけでも、なんとなく目がいってしまうような、静かな存在感があります。

手のひらにすっぽり収まるくらいの大きさで、ただ眺めたり、ゆっくり転がしたりしていると、気持ちが少し落ち着いていくのを感じます。

まるで生きているかのように、予測不能な軌道を描きながら斜面を下っていきます。自分で転がすときも、どの方向に転がっていくのかわかりづらいです。

スフェリコンは、回転対象の軸が途中で変わることで、一定の速度で転がり続けるという特性を持っています。

ー スフェリコンの造形 ー

スフェリコンは、ただのオブジェとして眺めるだけでなく、学びのきっかけにもなる不思議なかたちです。

回転しながら軸が変わっていくという独特の動きには、数学や物理の考え方が隠れていて、「なぜこう動くんだろう?」と自然に問いが生まれます。

また、造形としての美しさや素材の質感は、アートやデザインの視点からも楽しむことができます。

小さな子どもにとっては「変な動きの面白いもの」として興味の入口になり、大人にとっては数式や構造とのつながりが見えてくるような、奥行きのある存在です。

STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)の入り口としても、年齢を問わず楽しめる要素が詰まっていると思います。

スフェリコンに触れて、転がして、感じることで、新たな発見や気づきが生まれるかもしれません。日常の中に、そんな小さな驚きや楽しさを取り入れてみてはいかがでしょうか。

かたちの中に、遊びと知性を。

かたちの中に、遊びと知性を。